HTTP性能优化

总览

HTTP版本、HTTP性能优化手段

# HTTP版本

- HTTP0.9只支持GET方法,只能发送HTML格式字符串

- HTTP1.0定义了三种请求方法: GET, POST 和 HEAD方法。增加头信息,每次只能发送一个请求(无持久连接)

- HTTP1.1新增了五种请求方法:OPTIONS, PUT, DELETE, TRACE 和 CONNECT 方法,默认持久连接、请求管道化、增加缓存处理、增加Host字段、支持断点传输分块传输等。

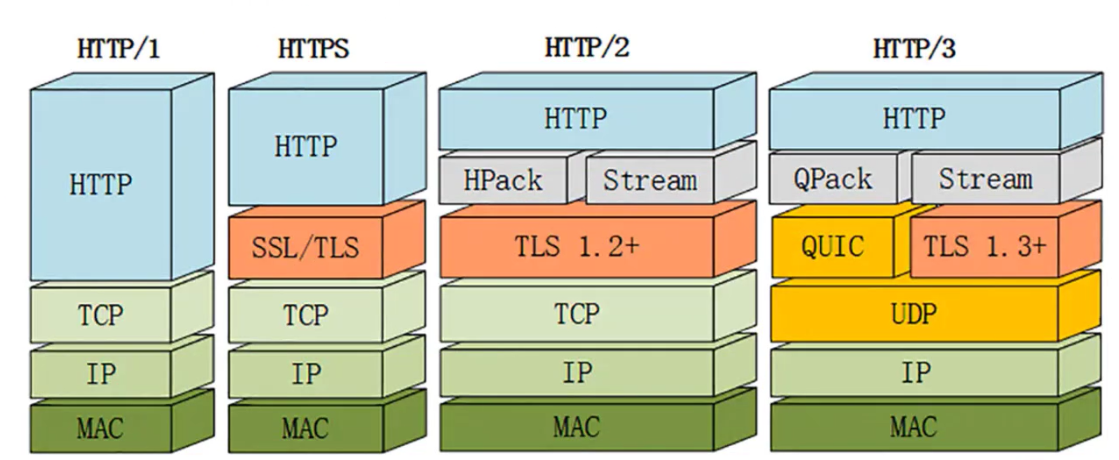

- HTTP/2.0 二进制分帧、多路复用、头部压缩、服务器推送,基于 HTTPS 的安全性有保证

- HTTP/3.0 传输协议改用了 UDP 协议。

# HTTP1.1不足

- 同一个时间一个连接只能对应一个请求

- 只允许客户端主动发起请求

- 一个请求只能对应一个响应

- 同一个会话的多次请求中,头信息会被重复传输

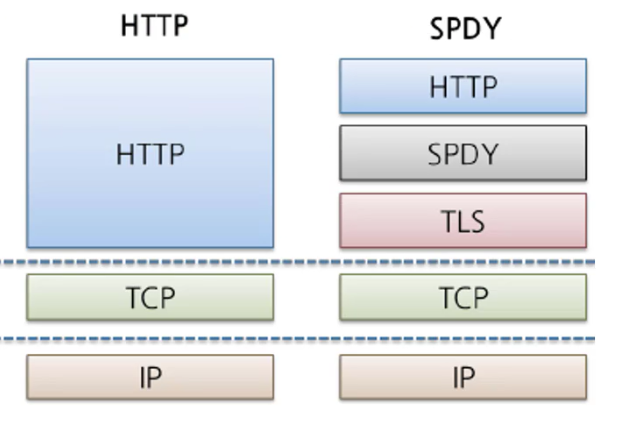

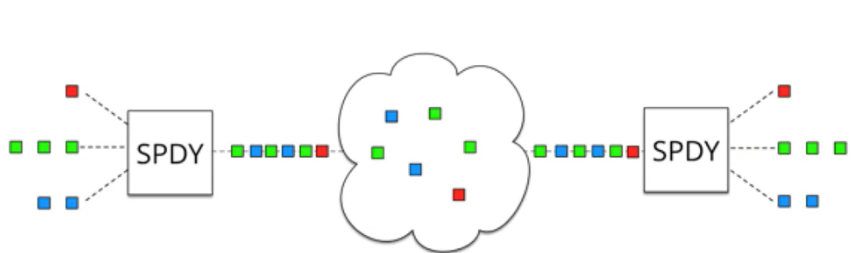

# SPDY

基于TCP的应用层协议它强制要求使用SSL/TLS

2009年11月,Google宣布将SPDY作为提高网络速度的内部项目,是HTTP/2的前身,但HTTP2不强求使用TLS

# HTTP2新特性

- 采用二进制格式传输数据,而非HTTP1.1的文本格式

- 数据流:已建立的连接内的双向字节流,可以承载一条或多条信息

- HTTP2的最小通信单位:帧,每个帧都包含帧头,会标识出当前帧所属的数据流,来自不同数据流的帧可以交错发送,然后再跟据每个帧头的数据流标识重新组装

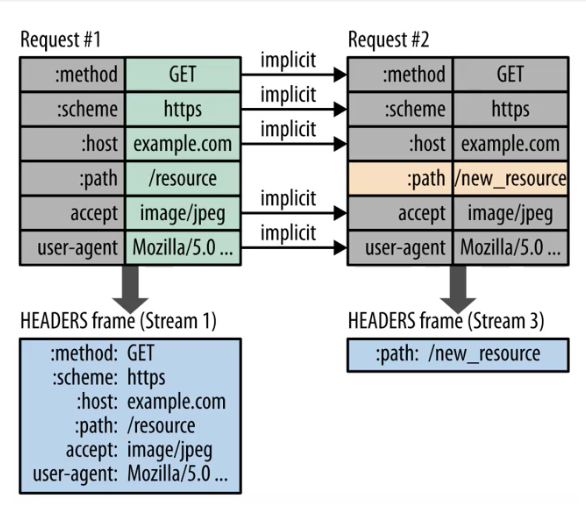

- 头部压缩:使用HPACK压缩请求头和响应头,极大减少头部开销,进而提高性能

- 服务器推送: 除了对最初的请求响应外,服务器可以对客户端推送额外的资源,节省潜在的再次请求

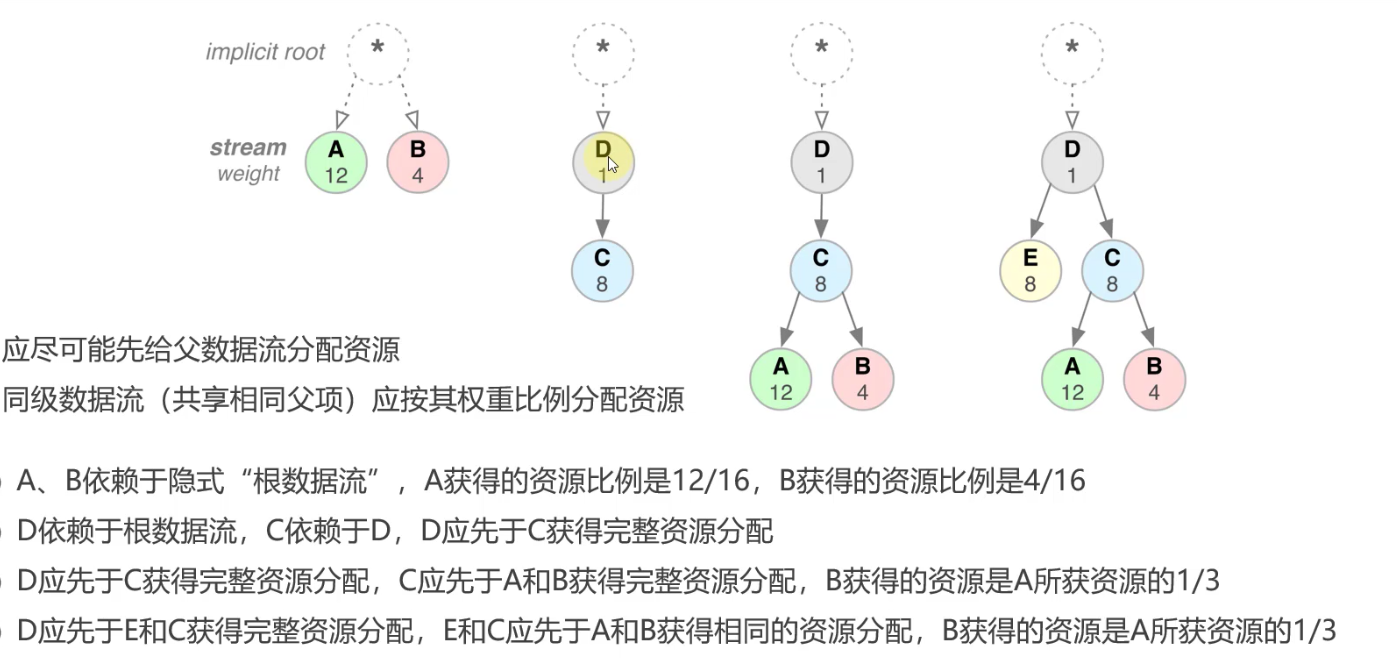

- HTTP2允许每个数据流都有一个关联的权重和依赖关系,客户端可以构建和传递“优先级树”,表明它倾向于如何接受响应

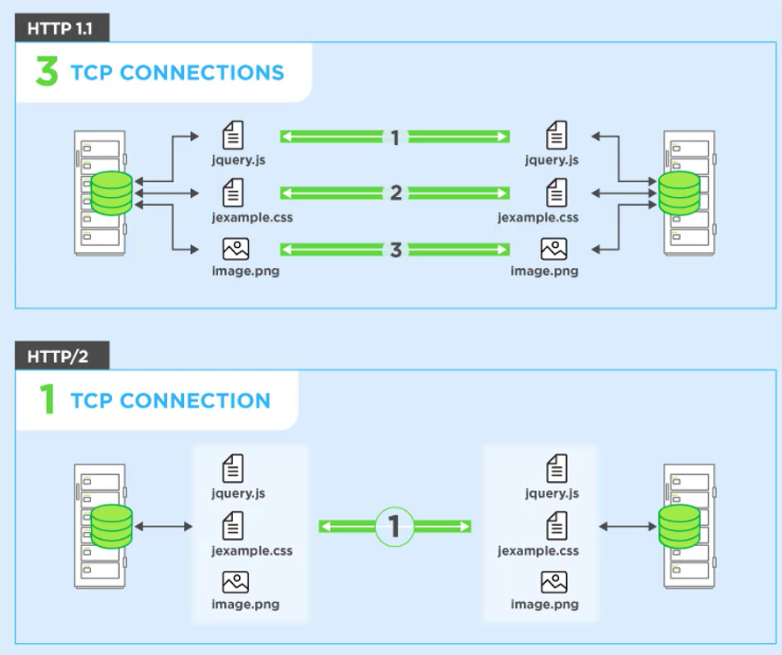

- 所有通信都在一个TCP连接上完成,此连接可以承载任意数量的双向数据流

- 多路复用:使用一个连接并行发送多个请求和响应,并且之间互不干扰

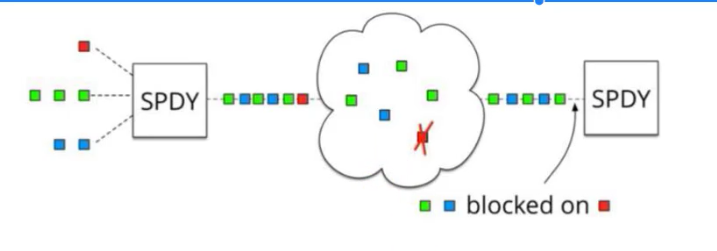

HTTP2的问题

握手延迟

队头阻塞

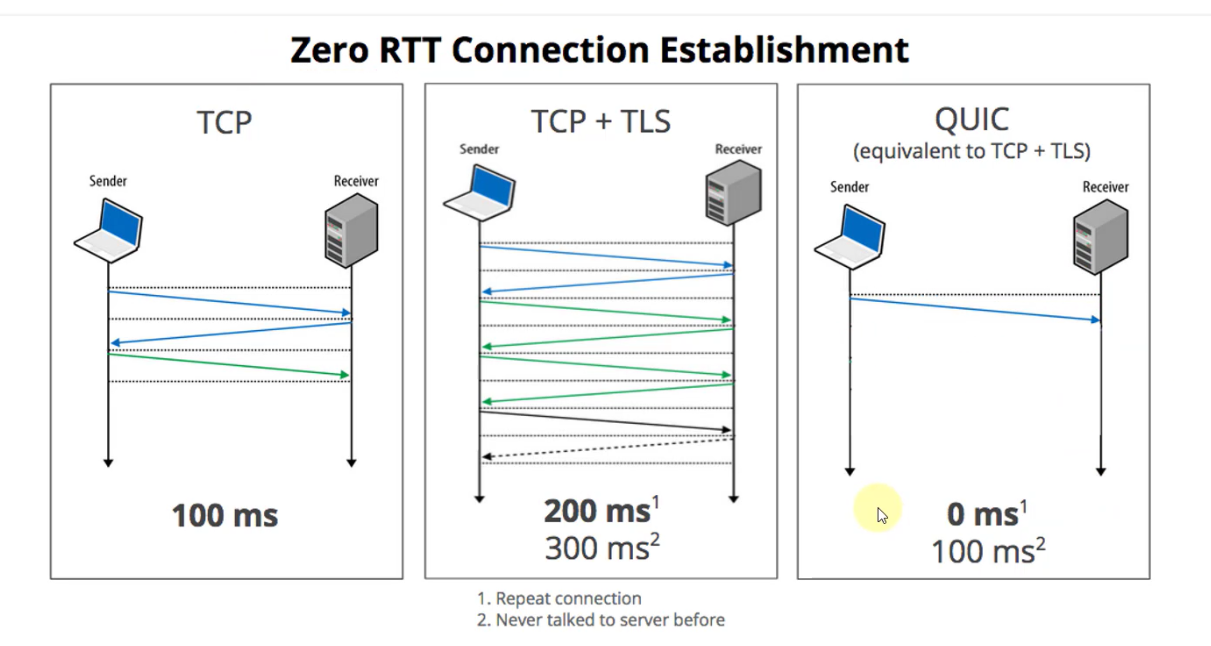

# HTTP3新特性

使用QUIC (快速UDP网络连接),弃用TCP协议,改用基于UDP协议的QUIC协议实现

- 使用QUIC保证可靠传输

- 连接迁移,TCP基于4要素(源IP源端口,目标IP目标端口),切换网络时至少会有一个要素发生变化,导致连接发生变化,当连接发生变化时,如果还使用原来的TCP连接,则会导致连接失败,就得等原来的连接超时后重新建立连接,所以我们有时候发现切换到一个新网络时,即使新网络状况良好,但内容还是需要加载很久,而QUIC不以四要素作为标识,而是使用一组Connect ID连接ID来标识一个连接

# 避免发送 HTTP 请求

因为在HTTP1.1中没有多路复用一个连接只能对应一个请求对应一个响应,所以之前的优化方式是将多个文件合并成一个文件统一发送。

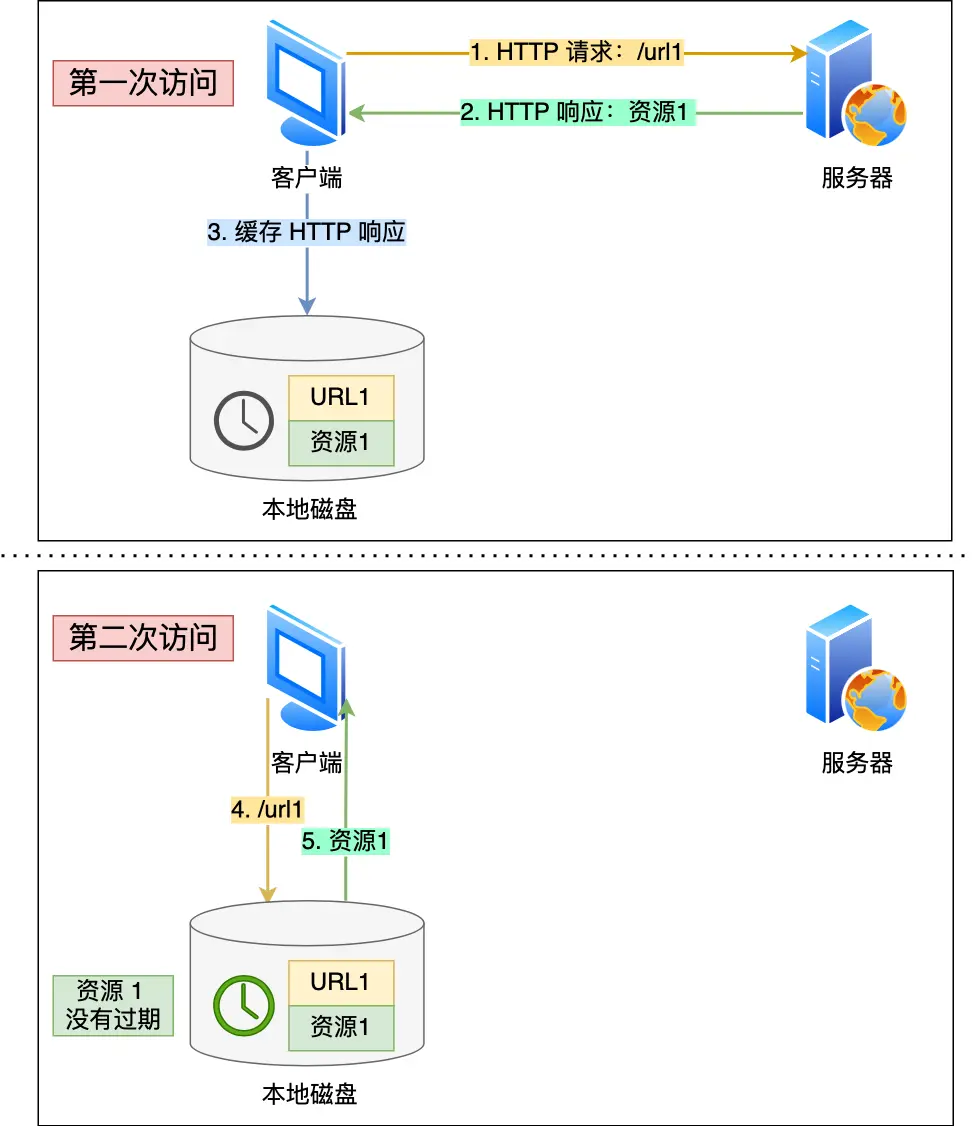

而对于一些具有重复性的 HTTP 请求,比如每次请求得到的数据都一样的,我们可以把这对「请求-响应」的数据都缓存在本地,那么下次就直接读取本地的数据,不必在通过网络获取服务器的响应了。

避免发送 HTTP 请求的方法就是通过缓存技术

客户端会把第一次请求以及响应的数据保存在本地磁盘上,其中将请求的 URL 作为 key,而响应作为 value,两者形成映射关系。

这样当后续发起相同的请求时,就可以先在本地磁盘上通过 key 查到对应的 value,也就是响应,如果找到了,就直接从本地读取该响应

服务器在发送 HTTP 响应时,会估算一个过期的时间,并把这个信息放到响应头部中,这样客户端在查看响应头部的信息时,一旦发现缓存的响应是过期的,则就会重新发送网络请求。

如果客户端从第一次请求得到的响应头部中发现该响应过期了,客户端重新发送请求,假设服务器上的资源并没有变更,还是老样子,那么在服务器的响应不带上这个资源的话,可以提高 HTTP 协议的性能,那具体如何做到呢?

只需要客户端在重新发送请求时,在请求的 Etag 头部带上第一次请求的响应头部中的摘要,这个摘要是唯一标识响应的资源,当服务器收到请求后,会将本地资源的摘要与请求中的摘要做个比较。

如果不同,那么说明客户端的缓存已经没有价值,服务器在响应中带上最新的资源。

如果相同,说明客户端的缓存还是可以继续使用的,那么服务器仅返回不含有包体的 304 Not Modified 响应,告诉客户端仍然有效,这样就可以减少响应资源在网络中传输的延时

# 参考

小林coding